古代藝術(Ars antiqua)

古代藝術 "Ars antiqua"(也可稱 ars veterum 或 ars vetus)一詞,原由十四世紀早期的作家所用(猶如 1325 年的「音樂之鏡〔Speculum musicae〕」)。十四世紀早期的樂派自稱為「新藝術(ars nova / ars modernorum)」。現在則把這兩個詞的範圍略加擴充,「古代藝術」指十三世紀的音樂,「新藝術」指十四世紀的音樂。

幾乎古代藝術的所有作曲家是匿名的。諾特丹樂派的兩位作曲家 Léonin(雷奧尼努斯,十二世紀後半葉)及 Pérotin(佩羅悌努斯,1160-1220)均是名義上已知的作曲家。繼起的這段時期由於沒有其他名稱可用,便暫且分為 Franco 時期(十三世紀中葉)與 Petrus de Cruce 時期(十三世紀後葉)。諾特丹樂派的先驅為 St. Martial(聖馬休爾,1100-1150)樂派。

Léonin 被英國的Anonymous IV 稱為 "Optimus organista" 意即「最偉大的平行複音作曲家」,他首創 "Magnus liber Organi" 最終成為 Ecclesiastical Year 的完整連篇二部平行複音曲(Organa dupla)。

Pérotin 則被稱為 "Optimus discantor" 意即「最偉大的古代反行複音作曲家」,他把平行複音更加擴充,而寫出三部/四部平行複音(Organum triplum / Organum quadruplum)。

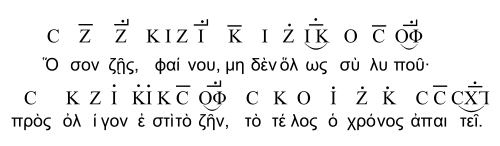

十三世紀的作曲技巧可以說是「相繼對位法 "Successive counterpoint"」。在音樂理論上,Ars antiqua 期間出現了數種超越比以前更高階的實踐,主要是節奏上的構想或記法。十三世紀的前半葉,最著名的音樂理論家,Johannes de Garlandia(約翰尼斯迪嘉蘭迪亞),是 De mensurabili musica(約 1260)的作者,其論文對節奏性方式(rhythmic modes)作出了定義和最完全地闡釋。Franco of Cologne(科隆的佛朗哥),是德國音樂理論家中首位用有系統的記譜法,描述以不同形狀音符表達不同節奏時值(Ars Cantus Mensurabilis, 1260 ),在歐洲音樂隨後的歷史中,有著巨型衝擊的創新。

古代藝術最重要的貢獻是在節奏方面。聖馬休爾學派的平行複音音樂中,主聲部(tenor)的單音裝飾句(melishma)是自由的,無節拍的;1180 年左右,則以節奏調式(modes)為基礎,而成立嚴格的節奏。

Reference & Source:

1. 大陸音樂辭典,康謳著-全音樂譜出版社發行

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Medieval_Music

3. http://en.wikipedia.org/wiki/Ars_antiqua

1. 大陸音樂辭典,康謳著-全音樂譜出版社發行

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Medieval_Music

3. http://en.wikipedia.org/wiki/Ars_antiqua